光ファイバジャイロスコープ(FOG)というそれなりに高額なセンサがこの世にはあります.最近,RobotX に出るためのロボット開発に参加しているのですが,その高額なジャイロセンサを採用するにあたって『あ,そういえばこれ国外に勝手に持ち出しても大丈夫だったっけ?』となった訳です.その時に調べた輸出規制について,今分かる範囲でまとめてみました.

1.国外でロボットを動かす

最近,OUXT1)OUXT Polaris https://www.ouxt.jp/ という団体で RobotX2)RobotX https://robotx.org/ に出場するためのロボットを開発しています.今回参加しようとしている RobotX というロボットコンペティションはこれまでシンガポールかハワイで開催されてきました.昨今の状況を考えて今年の開催はいささか怪しい状況ですが,これを書いている現時点では今年12月に予定通り開催ということになっています.RobotX 2020 開催中止と Virtual Robot X 2021 開催が2020年8月6日に発表されました3)RoboNation COVID-19 Response: 2020 RobotX Status Update https://robonation.org/2020/08/06/covid-19-response-2020-robotx-status-update/.

国外開催のロボコンということなので,作ったロボットと運用調整機材一式を国外へ輸出し,そこでタスクをこなし,また今度は日本へ輸入しなければなりません.当然,他の貨物と同様に輸出入の手続きに関する法規に則り適切に対応する必要があります.

2.輸出規制の概要

現在の日本の法規によると,任意の貨物を任意の国へ如何なる制限もなしに持ち出すということは出来ないようです.ちなみに貨物だけでなく技術についても同じことが言えます.当たり前といえばそうですが,色々と制限が設けられています.その中で今回問題となったのは,FOG 等のセンサの持ち出しが安全保障の観点から行われている輸出規制に抵触するのかどうかという問題です.安全保障貿易管理については経済産業省のWebサイト4)経済産業省 貿易管理 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/index.htmlによくまとめられています.その他にも今回このエントリを書くにあたり参考にした資料やWebサイトを紹介しておきます.

- 経済産業省 安全保障貿易管理ハンドブック(2019年6月)

- 経済産業省 安全保障貿易検査官室 『安全保障貿易管理について』

- 名古屋税関 業務部 特別審査官 『輸出通関手続きに係る他法令』

- 一般財団法人安全保障貿易情報センター 輸出管理の基礎 我が国の安全保障輸出管理制度

- 一般財団法人安全保障貿易情報センター 輸出管理に関するFAQ

- ⾏政書⼠ EIL国際法務事務所 ⾮該当証明やパラメータシートとは何か

- 輸出許可申請手続代行センター

- 田中行政書士事務所

今回はこれらに目を通した上で(全てを読み切った訳ではありませんが),敢えて地道に法令を追いながら確認していきます.

外国為替及び外国貿易法 第48条

安全保障の観点からの輸出管理は「外国為替及び外国貿易法5)e-Gov法令検索 外国為替及び外国貿易法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324CO0000000378」(以降,外為法)という法律に基づいて実施されます.この法律の第48条に貨物に関する輸出の許可について書かれた部分があります.なお,貨物に関すると断りを入れた理由は,技術の提供に関しても同様に海外にもたらされるものとして制限されているからです.これは同法律の第25条に記されています.

第四十八条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

3 経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。

e-Gov法令検索 外国為替及び外国貿易法 第48条

第48条第1項を簡単に箇条書きに書き換えるとこうなります.

- 目的:国際的な平和及び安全の維持

- 貨物の種類と仕向地:政令で定める

- 許可の方法:輸出しようとする者が経済産業大臣から許可を受ける

第2項については,目的と許可の方法は第1項と同じで貨物の種類と仕向地だけが第1項の補集合となるような関係になっています.第3項については,第1項と第2項での目的とは別の目的を達成するために輸出の承認制を敷くことが出来ると書いてあります.

詳細についてはこのそれぞれの条項を参照している政令を探してみないと分かりません.第1項と第3項を参照している政令は「輸出貿易管理令6)e-Gov法令検索 輸出貿易管理令 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324CO0000000378」ですが,どうやら現状第2項だけを取り上げて明示的に参照している政令はなさそうです.

輸出貿易管理令

外為法第48条を参照している政令が輸出貿易管理令です.

昭和二十四年政令第三百七十八号

輸出貿易管理令

内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条、第四十八条、第四十九条、第六十七条、第六十九条及び附則第四項の規定に基き、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。

e-Gov法令検索 輸出貿易管理令 制定文

輸出の許可

輸出貿易管理令第1条には外為法第48条第1項を参照した「輸出の許可」に関する記述があります.ここでいう許可とは一種の法律用語であり,一般に禁止されている行為(輸出)に対し,申請者(輸出者)の申し出に基づきその禁止を解除することを意味しています.

第一条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。

2 法第四十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。

e-Gov法令検索 輸出貿易管理令 第一条

貨物の種類と仕向地は別表第1に一覧表としてまとめてあるから,それを見てねと書いてあります.この別表第1の第1項から第15項に列挙された品目について輸出を許可制とする制度のことを通称リスト規制7)経済産業省 安全保障貿易管理*Export Control リスト規制 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo02.htmlと呼びます.この一覧表を見てみるとほぼ全ての項において「経済産業省令で定める仕様のもの」という文言が登場し,この表だけで規制品の指定が完結していないことが分かります.すなわち,安全保障貿易管理においては輸出貿易管理令で許可が必要な品目の大枠を列挙し,仕様レベルの細かな指定はまた別の省令で定めるという構成になっています.

別表第1の第16項については,関税定率法8)e-Gov法令検索 関税定率法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=143AC0000000054を参照しつつ第1項から第15項までの範囲で対象とされなかった貨物の多くをまとめて広範に対象としています.この部分が通称キャッチオール規制9)経済産業省 安全保障貿易管理*Export Control 補完的輸出規制(キャッチオール規制) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.htmlと呼ばれる部分です.

関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物(一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)

e-Gov法令検索 輸出貿易管理令 別表第一第十六項中欄

キャッチオールと言うだけあって,これではどんなものも輸出規制の対象となるように思われますが,必ずしもそういう訳ではありません.まず仕向地の指定がリスト規制の場合と異なり,いわゆるホワイト国向けであればこの対象にはなりません.また,この部分は輸出貿易管理令第4条第3号の記述との組み合わせにより発動する仕組みになっていて,通常は規制の必要がない貨物であっても用途と需要者の観点から大量破壊兵器類の開発に用いられる恐れがある場合にのみ輸出規制が掛かります.

ホワイト国とは別表第3に記載された国のことを指し,現在では以下の26カ国になります.アルゼンチン,オーストラリア,オーストリア,ベルギー,ブルガリア,カナダ,チェコ,デンマーク,フィンランド,フランス,ドイツ,ギリシャ,ハンガリー,アイルランド,イタリア,ルクセンブルク,オランダ,ニュージーランド,ノルウェー,ポーランド,ポルトガル,スペイン,スウェーデン,スイス,英国,アメリカ合衆国.2019年8月28日に大韓民国がこのリストから外れた10)日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49083200X20C19A8MM8000/ことで話題になりましたよね.

輸出の承認

輸出貿易管理令第2条は外為法第48条第3項に対応した「輸出の承認」に関する記述です.安全保障の観点とは別の,例えばワシントン条約に基づくものや文化財,血液製剤などが対象となっています.許可とは異なる承認という用語が使われていますが,承認を受けることが義務付けられているので,実質的には規制されていることに変わりありません.今回の案件とは少し趣が異なるので,この条文にはこれ以上踏み込みません.

特例

輸出貿易管理令第4条は特例として許可を必要としない貨物について書かれています.第1項には第1条(輸出の許可)に関する内容が,第2項以降には第2条(輸出の承認)に関する内容が書かれているため,今回は第1項にのみ着目します.

仮陸揚げ貨物

第四条 法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

一 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第三号及び第四号において「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。

イ その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(ロ、第三号及び第十四条において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ及び同号において「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。

ロ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

e-Gov法令検索 輸出貿易管理令 第四条第一項第一号

第1号は仮陸揚げ貨物の再輸出に関するもので,今回の案件にはあまり関係がなさそうです.

無償特例など

第四条 法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

二 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。

イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品

ロ 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの

ハ 国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの

ニ 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物

ホ 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

ヘ 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

e-Gov法令検索 輸出貿易管理令 第四条第一項第二号

第2号には通常の輸出に関する特例事項が挙げられています.特にホとヘに関しては無償特例と呼ばれています.具体的な貨物は無償告示11)輸出貿易管理令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/kokuji/20160329_11.pdfで定められています.ここまでくると法規のネストが深く,確認が大変になってきますね.

キャッチオール規制に関する特例

第四条 法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

三 別表第一の一六の項に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。

イ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。

ロ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

ハ その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。

ニ その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

e-Gov法令検索 輸出貿易管理令 第四条第一項第三号

第3号はキャッチオール規制に関する特例事項になります.先ほども述べたように,別表第1の16の項にはかなりの貨物が該当しますが,この記述により一般的な学術・経済活動においては特例事項として規制からは除外されていくことが分かると思います.

少額特例

第四条 法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

四 別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、前号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。

e-Gov法令検索 輸出貿易管理令 第四条第一項第四号

第4号は少額特例と呼ばれるもので,リスト規制に該当している貨物であっても懸念3ヶ国(イラン・イラク・北朝鮮)以外を仕向地とする場合には,貨物ごとに設定された総価額よりも少額な分量であれば規制から外れるというものです.総価額の設定は2段階に設定されていて,より制限の厳しい方の貨物を告示貨物12)輸出貿易管理令別表第3の3の規定により経済産業大臣が定める貨物 https://www.meti.go.jp/policy/anpo//law_document/kokuji/k01kamotu/k01kamotu_yushuturei3_3_kitei.pdfと呼びます.リスト規制に不服を感じた時,これが最も適用されやすい特例かと思われます.

少額特例によって輸出許可が不必要となった場合には,キャッチオール規制なしに輸出できると思われるかもしれませんが,そうではありません.注意して読むと分かりますが,少額特例によってリスト規制を免れるためにはキャッチオール規制の要件をクリアしている必要があります.

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令

輸出貿易管理令別表第1を参照し,輸出に許可が必要な品目の仕様について細かく定めている省令が「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令13)e-Gov法令検索 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=403M50000400049」になります.非常に長いので以降は通称名である「貨物等省令」を用います.

平成三年通商産業省令第四十九号

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令

輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一及び外国為替管理令(昭和五十五年政令第二百六十号)別表の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替管理令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令を次のように制定する。

e-Gov法令検索 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 制定文

第1条から第14条に渡り,輸出貿易管理令別表第1の第2項から第15項にそれぞれ対応するような構成で細かな仕様が記述されています.

通達や告示など

以上の法規の他に,語句の解釈などに関して通達が出ています.また,これらの政令や省令や通達などの規定を網羅的に閲覧検索できるようにしたExcelファイルが経済産業省により作成されています.

- 経済産業省 輸出貿易管理令の運用について

- 経済産業省 無償告示

- 経済産業省 告示貨物

- 貨物・技術のマトリクス表

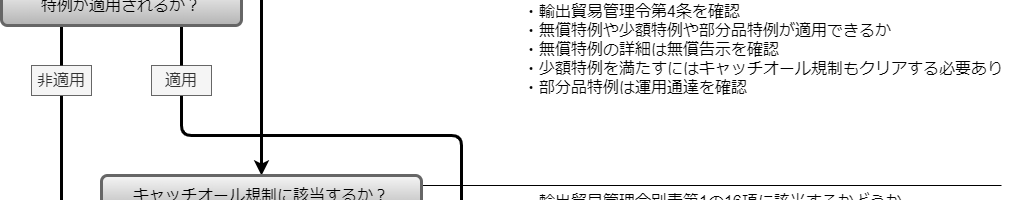

判定フロー

ここまでに見てきた法規を振り返り,安全保障貿易管理の観点からの輸出許可申請の要否を判定する流れを図示しました.包括許可については考慮していませんが,基本的にはこのフローに乗せて確認すれば見落としはないと思います.

3.RobotX 関連に限定した輸出許可が必要な貨物

概要が分かってきたので,RobotX に出場するにあたって規制対象か否かを検討する余地のあるものだけに絞って考えていきます.許可が必要な貨物は現実的には限られていますが,原則として全て貨物について該非判定が必要であることには注意します.例えば,開発したロボット1台をひとつのまとまりとして見なすだけでなく,その構成要素である個々の購入品もまた貨物として考える必要があります.

とは言え,武器などの絶対に取り扱い様のないものを見ていても仕方がないので,全容を見渡しやすくするため,活動に関連したものだけで構成された「RobotX専用別表第1」を作成しました.第16項はキャッチオール規制のための項目なので省略しています.また,仕向地に関しても残った全項目において全地域となるので省略しています.

RobotX専用別表第1

兵器や原子力関係の品目は当然除外しました.コンペティション会場まで持っていくロボットそのものと,それを構成する購入品として想定されるものだけを念頭に,少し広めにピックアップしていきました.ロボットといっても防爆構造であったり耐放射線設計では無いので,それも除外しています.慣性航法装置と呼べるものは使いませんが,ジャイロセンサや加速度センサに関してはそれなりのスペックのものを採用する必要があるので,このあたりを重点的に拾っています.また,PCやルーターなどの情報機器も含めています.全ての項目について仕様まで目を通したわけではないので,検討するべき項目が抜けている可能性はあります.

| 項 | 貨物 |

|---|---|

| 一 | 該当なし |

| 二 | 該当なし |

| 三 | 該当なし |

| 四 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (十六) ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置若しくはこれらの部分品 1 加速度計 2 ジャイロスコープ 3 1又は2に掲げる貨物を用いた装置 4 航法装置 5 磁気方位センサー |

| 五 | 該当なし |

| 六 | 該当なし |

| 七 | 該当なし |

| 八 | 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの |

| 九 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (二) 電子式交換装置 (七) 暗号装置又はその部分品 |

| 十 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (四) 電子式のカメラ又はその部分品(二の項の中欄に掲げるものを除く。) |

| 十一 | 次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 加速度計又はその部分品 (二) ジャイロスコープ又はその部分品 (三) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置 |

| 十二 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (二) 船舶の部分品又は附属装置(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (三) 水中から物体を回収するための装置 (四) 水中用の照明装置 (五) 水中用のロボット(二及び六の項の中欄に掲げるものを除く。) (六) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置 (八) 浮力材 |

| 十三 | 該当なし |

| 十四 | (七) ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(二、六及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。) |

| 十五 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (五) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品 (八) 潜水艇であつて、単独で航行できるもの(一の項の中欄に掲げるものを除く。) |

結構見やすくなったんじゃないでしょうか.今回問題となっている FOG(MEMS 加速度計内蔵)ですが,第4項と第11項に該当する可能性があることが分かります.ロケット用の物を使うことはないですが,無人航空機(UAV もそれにあたる)が用途として明記されているセンサも多いので,この段階ではまだ排除できないと考えました.この場合第4項を先に確認し,非該当であれば第11項に移って確認するという流れになります.

貨物等省令で仕様の確認

輸出貿易管理令での確認すべき条項が分かったので,これに対応する貨物等省令の条項を見ていきます.前者第4項(16)については後者第3条17号が,前者第11項(1)(2)(3)については後者第10条1号2号3号が対応します.これらの条文から更に今回の目的とは明らかに無関係なものを削除していくと,目を通すべき条項は以下のように抜粋できます.

第三条 輸出令別表第一の四の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

十七 加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置若しくは磁気方位センサーであって、次のいずれかに該当するもの(ロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品

ハ 直線加速度計であって、慣性航法装置用又は誘導装置用に使用するように設計したもののうち、スケールファクターの再現性が一年間につき〇・一二五パーセント未満であって、バイアスの再現性が一年間につき〇・〇一二二六三メートル毎秒毎秒未満のもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)

ニ ジャイロスコープであって、九・八一メートル毎秒毎秒の直線加速度の状態におけるドリフトレートの安定性が一時間につき〇・五度未満のもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)

ホ 加速度計又はジャイロスコープであって、慣性航法装置又は誘導装置に使用するように設計したもののうち、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

e-Gov法令検索 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第三条十七号 一部抜粋

第十条 輸出令別表第一の一一の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 加速度計であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品

イ 直線加速度計であって、次のいずれかに該当するもの

(一) 一四七・一五メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 バイアスの安定性(校正後のものをいう。以下この条において同じ。)が一年間につき〇・〇〇一二八メートル毎秒毎秒未満のもの

2 スケールファクターの安定性が一年間につき〇・〇一三パーセント未満のもの

(二) 一四七・一五メートル毎秒毎秒超九八一メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次の1及び2に該当するもの

1 バイアスの再現性が一年間につき〇・〇一二二六二五メートル毎秒毎秒未満のもの

2 スケールファクターの再現性が一年間につき〇・一二五パーセント未満のもの

(三) 慣性航法装置又は慣性誘導装置に使用するように設計したものであって、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

ロ 角加速度計又は回転加速度計であって、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

二 ジャイロスコープ若しくは角速度センサーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品

イ 九八一メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

(一) 角速度の測定範囲が一秒当たり五〇〇度未満のものであって、次のいずれかに該当するもの

1 バイアスの安定性が、九・八一メートル毎秒毎秒の状態で一月間測定した場合に、一時間あたり〇・五度未満のもの

2 角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が〇・〇〇三五度以下のもの(スピニングマスジャイロを除く。)

(二) 角速度の測定範囲が一秒当たり五〇〇度以上のものであって、次のいずれかに該当するもの

1 バイアスの安定性が、九・八一メートル毎秒毎秒の状態で三分間測定した場合に、一時間につき四度未満のもの

2 角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が〇・一度以下のもの(スピニングマスジャイロを除く。)

ロ 九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

三 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置(姿勢方位基準装置、ジャイロコンパス、慣性計測装置及び慣性基準装置を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(本邦又は別表第二に掲げる地域のいずれかの政府機関が民間航空機用であることを証明したものを除く。)

ニ 二次元以上において、加速度測定値又は角速度測定値を提供するものであって、次のいずれかに該当するもの

(一) 任意の軸に沿って、いかなる参照情報も使用することなく、第一号又は前号に規定する仕様のもの

e-Gov法令検索 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第十条一号二号 一部抜粋

ちょっとこのままでは見にくいので,これも別の書式に書き換えていきます.

貨物等省令第3条部分の書き換え

貨物等省令第3条部分について,上記抜粋の内容を表にしてみました.いずれかの行に該当すると対象となります.

| 種類 | 仕様 |

|---|---|

| 加速度計 または ジャイロスコープ | |

| 直線加速度計 | 1年間に渡り,バイアス再現性が かつ 1年間に渡り,スケールファクター再現性が |

| ジャイロスコープ |

用語の解釈は「貨物・技術のマトリクス表」内の記述を参考にすると,以下の様になります.一般的な技術用語の解釈と異なる場合があるため,通達等によく目を通す必要があります.

- バイアス:加速度が印加されない状態における加速度計の出力信号の大きさ

- スケールファクター:入力値の変化に対する出力値の変化の比率

- ドリフトレート:入力回転から機能上独立しているジャイロ出力の成分

- 再現性:計測時に計測条件を変化させる又は作動を停止させる場合において,同一の作動条件の下で同一のパラメータを繰り返し計測した値の近似度.初期値からのバラツキの標準偏差として表される.

- 安定性:定められた作動条件の下に継続しておかれた場合に,特定の機構係数又は性能係数を不変な状態に維持する能力指標.

貨物等省令第10条部分の書き換え

貨物等省令第10条部分について,上記抜粋の内容を表にしてみました.いずれかの行に該当すると対象となります.IMUの場合は各軸ごとに対応する項目について判定する必要があります.

| 種類 | 場合分け | 仕様 |

|---|---|---|

| 加速度計(角加速度計を含む) または ジャイロスコープ | ||

| 直線加速度計 | で使用できる | バイアス安定性が(1年間で) または スケールファクター安定性が(1年間で) |

で使用できる | バイアス再現性が(1年間で) または スケールファクター再現性が(1年間で) | |

| ジャイロスコープ | 入力範囲が | バイアス安定性が または ランダムウォークが |

| 入力範囲が | バイアス安定性が または ランダムウォークが |

用語の解釈は「貨物・技術のマトリクス表」内の記述を参考にすると,以下の様になります.同じ言葉でも第3条と記述内容が異なる用語についてはそれを反映させています.

- バイアス(直線加速度計の場合):加速度が印加されない状態における加速度計の出力信号の大きさ

- バイアス(ジャイロスコープの場合):入力回転から機能上独立しているジャイロ出力の成分

- スケールファクター:入力値の変化に対する出力値の変化の比率.計測範囲全体に渡って入力値を周期的に変化させて得られた出力データを基に,最小2乗法を用いて得られた直線の勾配として求められる.

- ランダムウォーク:ホワイトノイズにより引き起こされる一定時間の角度の誤差

- 再現性:計測時に計測条件を変化させる又は作動を停止させる場合において,同一の作動条件の下で同一のパラメータを繰り返し計測した値の近似度.初期値からのバラツキの標準偏差として表される.

- 安定性:安定した温度条件の下で計測されたある特定のパラメータについて,その較正値からのバラツキの標準偏差.時間の関数として表される.(アラン分散を用いたノイズ解析での評価も可能)

4.KVH 1750IMU を該非判定する

ここからは具体的な製品を挙げて,判定をしていきます.件のジャイロスコープである KVH 社の 1750IMU を取り上げます.正確には3軸の FOG と3軸の MEMS 加速度計を組み合わせた6軸 IMU です.

1750 IMU

KVH Industries 製 6軸IMU(3軸 FOG +3軸MEMS加速度センサ)

別表第1第4項(貨物等省令第3条)における該非判定

順番としてまずは別表第1第4項から始めていきます.

直線加速度計としての判定

直線加速度計としての該当条件,製品仕様,判定結果をひとつの表にまとめました.各行ごとの判定の論理和(判定Yes:True,判定No:False)が全体の判定となります.

| 行 | 規制に該当する条件(どれかの行がYesであれば「該当判定」) | 根拠となる製品仕様(データシートから抜粋) | 判定 |

|---|---|---|---|

| 1 | Max. | No | |

| 2 | 1年間に渡り,バイアス再現性が かつ 1年間に渡り,スケールファクター再現性が | Bias Repeatability, 1yr: Scale Factor Linearity, (25°C): | No |

1行目に関してはどの製品バリエーションにおいても条件を満たすものがないので明らかに該当しないと判定できます.

2行目に関しては少し困ったことに,「スケールファクター再現性」をデータシート上で見つけることが出来ません.近そうなものとしては「Scale Factor Linearity」が記載されています.求められている項目はスケールファクターを1年に渡り何度も計測し,それらの値の初期値からの差分から得られる統計量としての標準偏差です.もう少し分かりやすく表現すると,電源を入れるたびに感度がどれほどばらつくかを1年かけて何度も計測し,そのばらつきを標準偏差として表現した数値です.「Scale Factor Linearity」がそのような意味で使われている用語なのか分かりません.もしそうであればこの時点で非該当が確定しますが,そうではない可能性があるので他の項目も見ていきます.2行目のもうひとつの条件「バイアス再現性」は「Bias Repeatability, 1yr」としてデータシート上に記載があり,最小値であっても該当条件の上限を上回っているため,これは非該当と判定できます.

したがって,一部不明な点は残りますが,直線加速度計としての判定は非該当と考えられます.

ジャイロスコープとしての判定

ジャイロスコープとしての該当条件,製品仕様,判定結果をひとつの表にまとめました.各行ごとの判定の論理和(判定Yes:True,判定No:False)が全体の判定となります.

| 行 | 規制に該当する条件(どれかの行がYesであれば「該当判定」) | 根拠となる製品仕様(データシートから抜粋) | 判定 |

|---|---|---|---|

| 1 | Max. | No | |

| 2 | Bias Offset (25°C): | No |

解釈するのが難しかったのですが,条文の「ドリフトレート安定性」はデータシートにおける「Bias Offset」と判断しました.この場合,ジャイロスコープとしての判定は明らかに非該当と考えられます.

製品としての判定

以上の判定結果から,製品としても輸出貿易管理令別表第1第4項には非該当と考えられます.

別表第1第11項(貨物等省令第10条)における該非判定

別表第1第4項に非該当であれば,別表第1第11項による判定が必要になります.

直線加速度計としての判定

直線加速度計としての該当条件,製品仕様,判定結果をひとつの表にまとめました.各行ごとの判定の論理和(判定Yes:True,判定No:False)が全体の判定となります.

| 行 | 規制に該当する条件(どれかの行がYesであれば「該当判定」) | 根拠となる製品仕様(データシートから抜粋) | 判定 |

|---|---|---|---|

| 1 | Max. | No | |

| 2 | かつ バイアス安定性が(1年間で) | Bias Instability (constant temp): | ? |

| 3 | かつ スケールファクター安定性が(1年間で) | Scale Factor Linearity, (25°C): | ? |

| 4 | かつ バイアス再現性が(1年間で) | Bias Repeatability, 1yr: | No |

| 5 | かつ スケールファクター再現性が(1年間で) | Scale Factor Linearity, (25°C): | ? |

結論としては判定不能です.

1行目と4行目に関しては必要な情報がデータシートに記載されているため,該当しないと判断できます.しかし,3行目と5行目に関してはスケールファクター安定性(1年間)とスケールファクター再現性(1年間)の記載がありません.2行目に関してはバイアス安定性の記載があり一見該当と思われるものの,測定期間が明記されていないためこれだけでは評価できないと考えられます.

これはあくまで推論ですが,4行目においてバイアス再現性が規制値よりも1桁性能の低い値を示しているにも関わらず,2行目においてバイアス安定性が規制値よりも1桁性能の高い値を示していることからも,データシートに記載されたバイアス安定性の測定期間が1年間よりも非常に短い期間のものなのではないかと考えられます.

ジャイロスコープとしての判定

ジャイロスコープとしての該当条件,製品仕様,判定結果をひとつの表にまとめました.各行ごとの判定の論理和(判定Yes:True,判定No:False)が全体の判定となります.

| 行 | 規制に該当する条件(どれかの行がYesであれば「該当判定」) | 根拠となる製品仕様(データシートから抜粋) | 判定 |

|---|---|---|---|

| 1 | Max. | No | |

| 2 | 入力範囲が かつ バイアス安定性が | Input Rate (max): Bias Instability (25°C): | ? |

| 3 | 入力範囲が かつ ランダムウォークが | Input Rate (max): Angle Random Walk (25°C): | No |

| 4 | 入力範囲が かつ バイアス安定性が | Input Rate (max): | No |

| 5 | 入力範囲が かつ ランダムウォークが | Input Rate (max): | No |

こちらも結論として判定不能です.

1行目と4行目および5行目に関しては入力値上限から明らかに非該当と分かります.3行目に関してもデータシート上のランダムウォークの値から該当しないことが分かります.しかし,2行目に関しては加速度計としての判定をした時と同様,バイアス安定性の性能が該当条件を満たしているように見えるものの測定期間が書かれていないため判断できません.

製品としての判定

以上の判定結果から,このデータシートに記載された内容からは判定不能と言えます.

この場合,該非判定を製造元に求める,もしくは該非判定を行うことが出来るだけの仕様書提供を求める必要があります.この製品の場合,製造元である KVH Industries の日本支社に問い合わせることになります.(後日実際に問い合わせる予定です)

5.リスト規制に該当する時は

輸出貿易管理令第1条および貨物等省令に鑑みリスト規制に該当すると判断出来た場合,次に確認するべき事項は輸出貿易管理令第4条に記載された特例になります.これはリスト規制に該当する場合であっても輸出許可を必要としない貨物を定めた条文です.まだ許可の必要がない貨物である可能性が残っています.

例外規定の適用判断

輸出貿易管理令第4条を分かりやすくまとめたWebページが経済産業省のサイト14)経済産業省 安全保障貿易管理*Export Control 許可が不要となる場合(貨物) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/sinsa-unyo/gaihihanntei-tejyun/apply1_1_kamotu.htmlにあるのでまずはこれを参考にします.

このページにある表から例外規定の項目を抜粋したものが以下の箇条書きです.これにあてはまれば輸出許可は不要になります.

- 一定の船舶又は航空機において使用する燃料、綱等の貨物

- 航空機の発着等を安全にする機上装備貨物等であって、修理又は取替えを要するもの

- 国際機関が送付する貨物であって、条約等により規制を免除されているもの

- 日本国大使館等に送付する公用の貨物

- 無償特例(無償で輸入し無償で返送する貨物,後日無償で輸入する予定で無償で輸出する貨物)

- 少額特例(一定の範囲の貨物の中で、貨物の種類毎に定められた一定の価格以下のもの)

- 部分品特例(輸出しようとする貨物のごく一部として規制対象となる貨物が組み込まれている場合)

今回の案件は上4項目には明らかに当てはまらないので,5項目以降の「無償特例」「少額特例」「部分品特例」について適用できるか確認します.

無償特例

輸出における無償特例とは「無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物」とされています.詳細な貨物の指定は無償告示に記されています.そこまで長い文書ではないのですぐ分かりますが,センサ類で該当しそうなものはありませんでした.

少額特例

少額特例の根拠は輸出貿易管理令第4条第1項第4号であり,次の経済産業省のWebページに分かりやすくまとめた表が記載されています.

- 経済産業省 安全保障貿易管理*Export Control 少額特例

この表から,第11項に該当する FOG であれば貨物の総価額が100万円以下であれば少額特例が適用されます.ただ,残念なことに KVH 1750IMU の定価は100万円を超えるはずなので,適用は難しいと思われます.

部分品特例

部分品特例は法律や政令や省令には明記されていません.輸出貿易管理令別表第1を適用するにあたっての解釈の中で,ある貨物を貨物として認識しない条件に特例という名称を与えたものになります.この解釈は運用通達15)輸出貿易管理令の運用について https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/26fy/unyou_tsutatsu.pdfに書かれていて,内蔵品のような他の貨物の部分をなしていると考えられるものは非該当とするということが分かります.他の貨物の部分をなしているとは,例えば半田付けによって固定されている電子部品などの分離し難いと判断されるもの,及び価格比で10%を下回るものとされています.

今回,分離は用意であり(コネクタによる接続),FOG の価格も高価であることからも,この特例を適用させるのは難しいと思われます.

許可申請の方法

以上より,どの例外規定にも当てはまらないようです.こうなると最早,経済産業大臣から輸出許可を得るために申請を行うほかありません.許可申請の方法は以下のWebページにまとめられています.

- 経済産業省 安全保障貿易管理*Export Control 個別許可申請

手続きの方法については輸出貿易管理規則16)e-Gov法令検索 輸出貿易管理規則 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324M50000400064に則って行われます.また申請窓口などや記載要領については運用通達17)輸出貿易管理令の運用について https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/26fy/unyou_tsutatsu.pdfにも記載があります.

昭和二十四年通商産業省令第六十四号

輸出貿易管理規則

輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)を実施するため、輸出貿易管理規則を次のように制定する。

(許可の手続等)

第一条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者 別表第一で定める様式による輸出許可申請書二通

二 輸出貿易管理令(以下「令」という。)第二条第一項の規定により経済産業大臣に輸出の承認を申請しようとする者 別表第一の二で定める様式による輸出承認申請書(同項第二号に該当する場合にあっては、別表第二で定める様式による委託加工貿易契約による輸出承認申請書)三通(経済産業大臣が別に定める場合にあっては、二通)

三 法第四十八条第一項の規定による輸出の許可及び令第二条第一項の規定による輸出の承認(同項第二号に係るものを除く。)を同時に経済産業大臣に申請する者 別表第一の三で定める様式による輸出許可・承認申請書三通

2 前項の申請書には、申請の理由を記載した書類及び事実を証する書類を添付しなければならない。

3 経済産業大臣は、令別表第一の二の項(一)、(三)、(四)、(九)、(十八)から(二十六)まで、(三十三)、(四十七)若しくは(五十)、三の項(二)若しくは(三)、四の項(六)若しくは(十五)、五の項(一)から(三)まで、(五)若しくは(七)から(十九)まで、六の項(一)、七の項(十八)から(二十一)まで、九の項(三)、一〇の項(三)若しくは(十四)、一四の項(一)若しくは(二)若しくは一五の項(一)から(三)までに掲げる貨物の輸出の許可又は令別表第二の一九、二〇若しくは三五の二の項の中欄に掲げる貨物の輸出の承認をする場合において当該輸出の許可又は承認を申請しようとする者に、当該貨物についての試験機関又は研究機関の代表者及び輸出の許可又は承認の申請をしようとする者の署名のある成分表二通又は化学分析表二通の提出を求めることができる。

4 令別表第二の一の項の中欄に掲げる貨物の輸出承認を申請しようとする者は、第一項の規定によるほか別表第一の四で定める様式による輸出確認書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

5 経済産業大臣は、第一項の申請を許可又は承認したときは、当該申請書にその旨を記入し、輸出許可証又は輸出承認証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。

e-Gov法令検索 輸出貿易管理規則 第一条

申請書類

申請する貨物が輸出貿易管理令別表第1のどの項目に該当するかとその仕向地により必要な申請書類の組み合わせが変わります.今回は第11項(かつ告示貨物ではない)に該当する貨物を,アメリカ合衆国(い地域①,と地域①,に該当)に輸出しようとしているので,次のページに記載の通りになります.

- 経済産業省 安全保障貿易管理*Export Control 輸出令別表第1(提出書類:A)

この場合,実際に必要な書類は次の通りです.

- 輸出許可申請書(2通)

- 申請理由書(1通)

- 契約書等及びその写し(各1通)

- 大会出場の為の持ち出しなので,大会へのエントリーを証明する書類で良いはずです.(要出典)

申請先

今回の案件では,窓口申請の場合は経済産業局18)経済産業省 安全保障貿易管理*Export Control 経済産業局・通商事務所 窓口一覧 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link1.htmlに申請する必要があります.関西エリアでは近畿経済産業局19)近畿経済産業局 https://www.kansai.meti.go.jp/通商部通商課が近場になります.ただ,昨今の状勢を考えると窓口申請以外の方法が利用できるとより安全です.実際,本省での窓口申請は現在行われていません20)経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/01_gaitame/coronavirus.html.

窓口申請の他には電子申請21)経済産業省 電子申請(NACCS外為法関連業務) https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/naccs.htmlという方法があります.一見したところシステムを使うための申請など,導入にはちょっと手間がかかりそうです.日常的に何度も申請する場合には必須かなと思いますが,ほぼ一度きりであればそこまでメリットがないような気もします.

最後に挙げる方法は郵送申請22)経済産業省 安全保障貿易管理*Export Control 申請書及び添付書類の郵送による提出等 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply3_doc_kyokayuso.htmlです.申請書類に返信用封筒を添付した簡易書留による郵送で申請が行なえます.頻度が低ければ許容できる方法ではないでしょうか.

6.リスト規制に該当しない時は

リスト規制に該当しないと判断できた場合は,次にキャッチオール規制に該当しないか確認する必要があります.今回,輸出先はホワイト国指定のあるアメリカ合衆国(ハワイ州)なので,キャッチオール規制の対象からは外れています.

該非判定書(及び非該当証明書)の作成

リスト規制にもキャッチオール規制にも該当しない場合,外為法を根拠とする輸出許可は必要ありません.とは言うものの,何のチェックも受けることなく通関できる訳ではありません.関税法23)e-Gov法令検索 関税法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329AC0000000061第67条に定められている通り,輸出しようとする者は輸出したい物を税関長に申請し,輸出の許可を得る必要があります.これは全ての輸出貨物においてそうです.そして,税関は輸出貿易管理令第5条にある通り,すべての貨物について,特に輸出規制に該当する可能性のある貨物について,輸出許可を受けていること又は輸出許可を必要としないものであることを確認しなければなりません.

第六十七条 貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

e-Gov法令検索 関税法 第六十七条

第五条 税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項の規定による許可若しくは第二条第一項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。

2 税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。

e-Gov法令検索 輸出貿易管理令 第五条

この税関における輸出許可に関する手続きを迅速に行う目的で,その貨物が外為法を根拠とする輸出許可を必要としないものであることを示す書類である「非該当証明書24)経済産業省 安全保障貿易管理*Export Control 非該当証明書について https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply04.html」の提出を求められる場合があります.非該当証明書は提出が義務付けられているものではありませんが,作成しておいたほうが通関手続きが滞りなく行えることには間違いがなさそうなので,常識的にも慣例的にも用意しておくべき書類と思われます.

書き方としては経済産業省のサイトに参考様式25)経済産業省 安全保障貿易管理*Export Control 非該当証明書について https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply04.htmlが掲載されているので,これに習えば良いです.ただ,このペライチだけでは不十分で,なぜ該当しないのかその根拠を法規に照らし合わせて示した文書を添付する必要があります.この説明文書を「該非判定書」と呼び,慣例的に以下の2種類の形式が使われるようです.メーカーが作成するものも大凡はこの流儀に則ったものになりますが,特に書式が定められている訳ではありません.

- パラメータシート

- 項目別対比表

どちらの形式も輸出貿易管理令や貨物等省令の内容に対応した質問形式のチェックリストに答えを記入していくと判定結果が得られるようになっていて,違いはその判定テーブルの組み方にあります.先ほど KVH 1750IMU の該非判定をするために各行の論理和により判定を行う表を作成しましたが,あれも意味合いとしては該非判定書と言えるでしょう.

これらの用紙は無料で公開されている訳ではなく,入手しようとすると一般財団法人安全保障貿易情報センター26)一般財団法人安全保障貿易情報センター CISTEC https://www.cistec.or.jp/index.html(CISTEC)から購入する必要があります.必ずこの用紙を使わなければいけない訳ではないので,最新の法規に従った正しい判定をシステマティックに行えるツールを有償で手に入れるか,行政書士に依頼するか,独自に頑張るか各自選択することになります.資金に余裕があればCISTECの該非判定支援サービス27)CISTEC 該非判定支援サービス https://www.cistec.or.jp/service/gaihishien/index.htmlを利用する方法もあるでしょう.いずれの場合であっても,あくまでも非該当証明書は輸出者の責任において税関に提出するものであるため,内容の正確性についてはどのような手段を用いて用意したものであっても輸出者自身による確認が重要です.

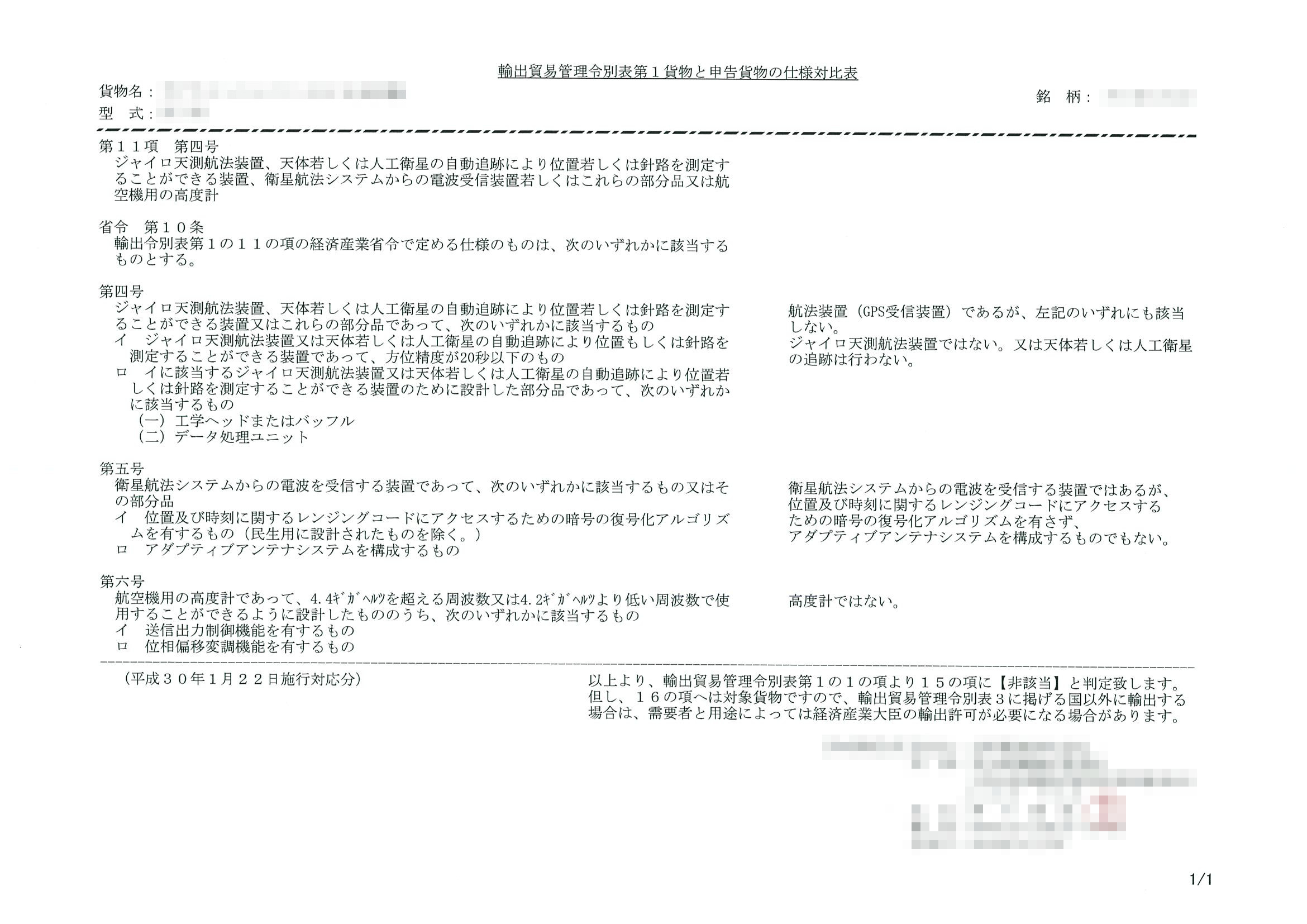

ここに示したものは,とあるGPS受信機の該非判定書を製造元に発行してもらった時の実際の様式になります.独自形式ではありますが,製品に対応する輸出貿易管理令と貨物等省令の記述を抜き出し,それに対する仕様の如何が書かれています.末尾には,リスト規制には非該当であるものの,ホワイト国以外に輸出する場合にはキャッチオール規制に抵触する可能性があると結論付けられています.

7.まとめ

海外のロボコンに参加するということはロボット一式を輸出するということに他なりません.貨物の輸出に際しては,全ての貨物について輸出貿易管理令別表第1に該当するものが無いか,この政令を参照する他の法規と合わせて確認する必要があります.該当しなかった場合でも該非判定に品目上の明白さが無い限り非該当証明書を用意し,該当する場合は輸出許可申請を行う必要があります.税関に指摘されてから気づくことのないよう,部品選定の段階からこのような手続きの必要性について考慮しながら設計を進めることが寛容だと思われます.

References