ド緊急で体外循環を導入する時,目標とする灌流量をどう設定しますか?それによってはデバイス選択も変わってきますよね.身長と体重から体表面積を計算できれば何とかなりますが,それができないときの補助ツールとなる図を描いてみました.

なぜ体表面積を知りたいのか

全身の血液灌流量が十分であるかどうかは,その人の代謝量に基づいて評価する必要があります.代謝量の基準として体重を用いるのか身長を用いるのか,またその両方を用いるのか色々議論はあるかと思いますが,血流量を考える際には体表面積( BSA : body surface area )を基準とすることが一般的です.例えば,心拍出量( CO : cardiac output )も体表面積で除することで心係数( CI : cardiac index )となり,体格によらない比較が可能になります.

(1) ![]()

体表面積は直接測定することは難しいため,身長と体重から推定する方法が確立されています.最も一般的なものは1916年に DuBois らにより示されています.

Du BOIS D, Du BOIS EF. CLINICAL CALORIMETRY: TENTH PAPER A FORMULA TO ESTIMATE THE APPROXIMATE SURFACE AREA IF HEIGHT AND WEIGHT BE KNOWN. Arch Intern Med (Chic). 1916;XVII(6_2):863–871. doi:10.1001/archinte.1916.00080130010002

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/654069

身長 ![]() と体重

と体重 ![]() を用いて,体表面積

を用いて,体表面積 ![]() は次のように推定できます.他にも日本人向けの式など色々ありますが,今回はこれでいくことにします.

は次のように推定できます.他にも日本人向けの式など色々ありますが,今回はこれでいくことにします.

(2) ![]()

ただ,困ったことに身長体重のデータは何時でも必ず正確なものが手に入るとは限りません.超緊急で補助循環を導入する場合などでは分からない場合もあります.それでもなんとか勘と経験を頼りにおおよその体表面積を予測して対処しますが,何か補助的なツールがあると嬉しいですよね.それを考えてみます.

シチュエーション

正確な BSA が分からない状況にも色々あると思いますが,列挙してみると次のどれかになるでしょう.

- 身長と体重は分かっているが,BSA を計算するものが手元にない場合

- ベッドの寸法や何か他の目盛りを利用して身長は分かっているが,体重は体格での判断になる場合.

- 身長には自信がないが,透析患者などで体重はほぼ分かっている場合.

- 身長も体重も分からないが,自分と比較して大体の体格は分かっている場合.

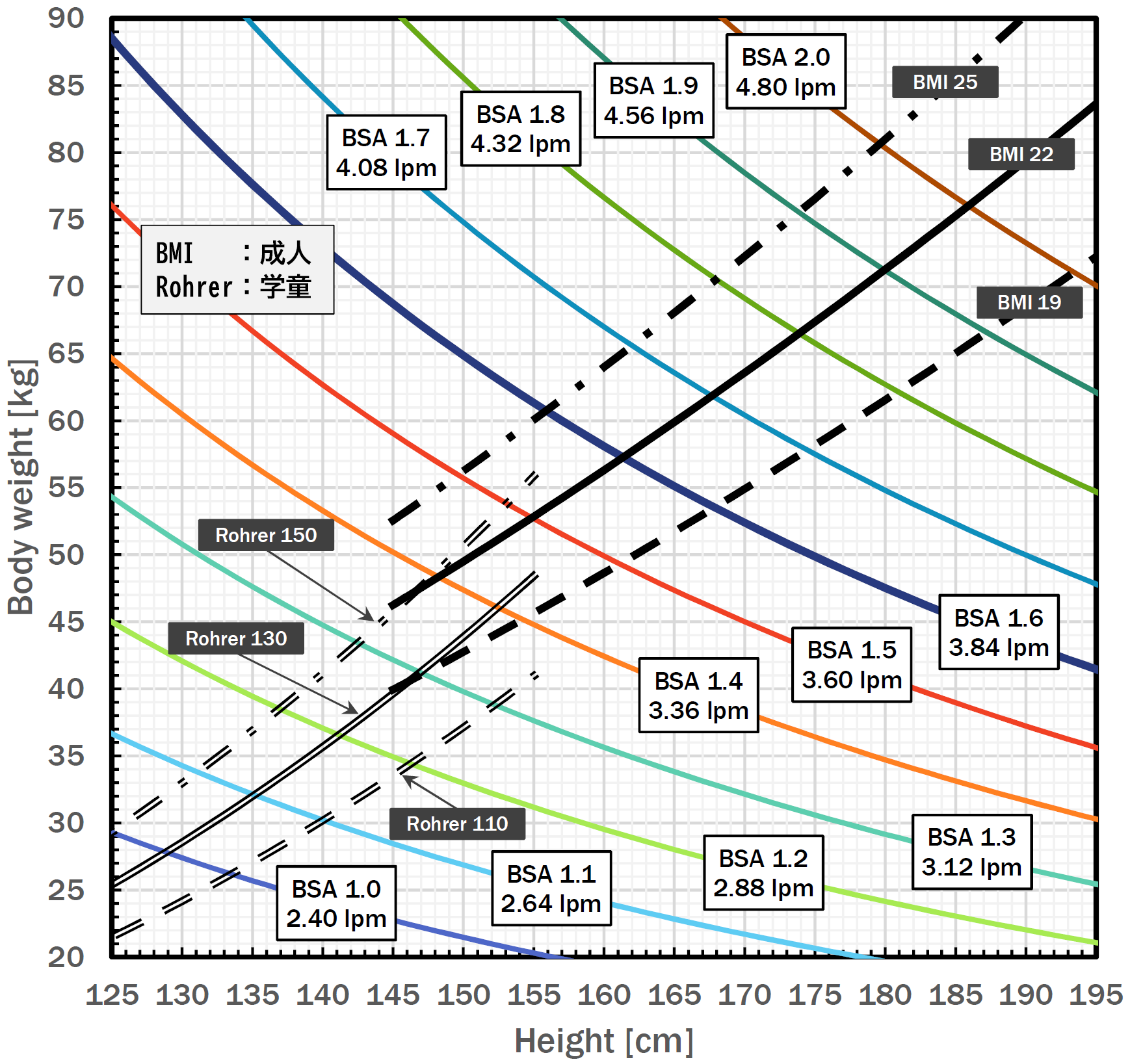

横軸と縦軸に身長と体重を取った平面に BSA の等値線図をプロットするだけでも1つ目のシチュエーションに対する答えになるのではないでしょうか.また2つ目と3つ目に対しては,体格別の身長と体重の関係を示すプロットを追加することでその補助になるでしょう.

早見図

そこで,次のような早見図を作成してみました.

横軸に身長,縦軸に体重を取った平面に BSA が1.0から2.0までの範囲で0.1刻みで曲線をプロットしています.また,同じ平面に BMI : body mass index が19,22,25の曲線とRohrer index が110,130,150の曲線を重ねてプロットしています.BMI と Rohrer index はともに体型を評価するための指数で,前者は成人において後者は児童においてより適した指数となります.それぞれ,身長 ![]() と体重

と体重 ![]() を用いて以下のように定義されています.

を用いて以下のように定義されています.

(3) ![]()

(4) ![]()

どちらの曲線も3本の曲線は指数の値が小さい方から,痩せ型,標準,肥満体型の基準となる値です.

使い方

身長と体重が分かっている場合には,各軸の目盛りの交点が BSA 等値線であるどの2つの曲線の間にあるかによって BSA を読み取ることができます.それと同時に BSA 表記の下に ![]() となる流量が併記してあるので,これにより一般的な目標流量を把握することができます.

となる流量が併記してあるので,これにより一般的な目標流量を把握することができます.

身長もしくは体重のどちらかと,おおよその体型が分かっている場合にも BSA を推測できます.まず,患者が児童なのか成人なのか,そして痩せ型なのか標準体型なのか肥満体型なのかにより,図中の体型を表す6本の曲線のうちどの曲線を採用するか選択します.それにより身長もしくは体重のどちらかが分かれば,先程選択した曲線との交点から BSA が推測できます.

最後に,身長も体重もはっきりした数値が分からなかった場合です.この場合はもはや勘に近い領域になってきますが,恐らく皆さんよくやる方法として,自分自身の体の BSA を覚えておき,患者の体型を自分のものと比較することで近い値を導き出します.自分自身の身長体重のプロットから,身長は高いか低いか,体重はどれだけ違いそうか,目算した分だけ移動させて BSA を決めてしまいます.

運用方法としては,この図をカンペとして常に持っておくか,補助循環装置にラミネートでもして貼り付けておくか,になるでしょうか.

おしまい.